/

/  / / |

電子メディアネットワークがあまねく浸透し、世界共同体がこれまでにない統合を見せようとしている今日でさえ、やはり大陸間には距離感を禁じ得ない。

人類共同体主義者にしてみれば遺憾であるかも知れないが、未だに地域差が存続するという事実は、言い換えればお互いに学び合うことができるということにもなる。

昨今では「世界音楽」といった表現があたかも流行語のごとく、時として虚無な響きを伴って、ごく限られた有効性の範疇内に封じ込められているような様相を呈している。

しかしこの「世界音楽」も、もし地域性の距離感が存在しなければ成立することさえもなかったであろうし、常に書き換えられることもなかったであろう。

そしてこの「地域性の距離感」は時代の霧の中にあり、我々の好奇心をかき立てる。

ちょうど子供が新しいおもちゃを手にするときのように、しかもそのおもちゃの価格はできればすぐにでも安くなってくれればありがたい、そういった気持ちにも似ている。

相互理解を促進する際、何も今日広く行われている(例えばロック音楽に見られるような)形式に追随する必要はない。

ロック音楽においては、遠い地域からのエキゾチックな響きを独自の和声的、旋律的、リズム的構成に取り入れ、独自の多様性に貢献させている。

また「母国語メソード」として知られる、かの有名な鈴木バイオリン教程では、ちょうど子供が難なく母国語を学んでいくように、音楽も耳で聞くそのままを学んでいると定義するが、このような定義のみに制限する必要もない。

「順応と模倣」この二つが今日の日本の作曲状況の大部分において、キーワードとなっている。

アジア、特に日本においてのヨーロッパ音楽は、旧世界に於けるものとは全く異なる位置づけを持っている。

日本に於けるヨーロッパ音楽は、すべての「音」の基準であり、音楽を真剣に考える者であれば誰もが到達しようと切望する頂きである。

まさにこのイメージこそが、音楽の場における奇怪で的外れな評価態度を生みだし、ヨーロッパ音楽を誤解させる原因となったといえるであろう。

130年前の開国以来、日本に於けるドイツのクラシックおよびロマン派の音楽は非常に高い位置を占めており、すでに当時から日本での音楽教育はドイツのオーケストラよりも「ドイツ的」に響くことを至高の目標としている。

しかしながら日本の音楽家が名声を獲得することができるのはまず国外においてであり、日本国内では国家が音楽家の生活を保護することは過去にも現在にもなく、個人のパトロンが音楽家を抱え込むこともほとんどない。

日本の音楽界には今日に至るまで混沌とした多極性が存在する。

アングロ・アメリカの影響のもとに、ポップスやジャズが独自の地位を確保し、古代から継承される宮廷雅楽が再び脚光を浴びるようになり、ヨーロッパ音楽が今なお模倣され賞賛される。

いつの間にかそこには3本の柱が同様に天までそびえ立つ姿が浮き出され、それぞれの頂を連結するように舞台を設定したならば、あたかもそこには全く新しい響きの原点が築かれるかのようである。

そこに独立自尊の安田芙充央が君臨している。

ヨーロッパでは全く無名のこの作曲家/ピアニストのCD「花曲」は、日本現代音楽の百科事典と称しても過言ではない。

ピアノの第一音から始まるその音楽性と緊張感は、このCDの全体(総合タイム65分、18曲の作品と1曲の即興演奏)を通して崩れることがない。

この1953年東京生まれの芸術家は、すでに10代の頃から即興演奏や作曲を始め、音楽大学でヨーロッパ的であることを理想としたクラシック・ピアノの教育を受けた。

ジャズを演奏し、スタジオ・ミュージシャンとして活動し、90年代初めには独自のピアノ作品の録音を発表し、オーケストラと共演している。

さらに5年前からは写真家の荒木経惟との共同プロジェクトとして、一種の視聴覚鏡像芸術の創作を開始した。

荒木が撮影した映像に安田が即興演奏を加え、時には作曲に応じて荒木が映像を創作する。

安田の録音を最初にヨーロッパで発売することになったWinter & Winter 社のミュンヘン(シュバービング区)にある小さなスタジオで、この二人がいかにお互いの芸術を競作し共作するか、その姿をこの数日間観察することができた。

CD「花曲」のブックレットには、荒木が撮影した花の写真ががあるが、それは暗闇を背景にした肉感的な、そして特異な挑発性を感じさせる植物である。

部屋の白い壁にある拡大された映像の数々は、脅かすように淫らな官能性を醸し出していた。

安田は特にこのイベントのために日本から赴き、薄暗い照明効果の中、窓ガラスは観客の熱気でいつの間にか真っ白に曇っていた。

白い紙のスクリーンには荒木が撮影したビデオの映像が映し出され、紫と赤とオレンジの縞の向こう側には路上をギクシャクと動く人間の姿があり、車が通り過ぎる姿がある。

テープデッキからはストリングスの注意深いクレッシェンドが鳴り響く。

5部構成の作品 Death Sentiment の始まりである。

このCDで最も重量感のある作品で、感動的な葬送曲である。

突然安田が3つの音で構成されるモチーフをピアノで奏で、追憶の中へと浸りこむ。

安田の演奏はまるで議論のようで、曲の後半では左手でピアノの和音を演奏し、同時に右手はメロディカの鍵盤を操る。

オーケストラとピアノと、そしてまるで茶化すようなプラスチックの玩具との共演からは、全く独自の、これまでにない「音」が創造される。

その響きは、安田自身でさえも言葉にすることができないという。

安田は自身の創造源について簡潔に、新しいものを作り出そうという試みである、という。

その出発点はクラシックでもポップスでもなかった。

一度この録音を聞き始めると、何度でも繰り返して聞きたくなってしまうような、この音楽には否応なしにでも引き込む強いものがある。

安田はオーストリアの後期ロマン派作曲家フランツ・シュミットの作品や、ジョン・ケージが開拓した音響の新境地などから強い影響を受けたそうだが、これは驚くに至らない。

またマーラーの巨大空間、ペルト的な悲壮オペラ、ミニマル・ミュージックの波動性、ドビッシーの東洋指向性を持つピアノ音、チェリストであるエルンスト・レイスグルとの共演から織り出されるシューベルト的なメロディーの輝きなど、安田の音楽の中に響くものからは更に多くを聞き出すことができる。

しかしその中からは随所に安田自身の個性も浮き出ている。安田は次のように語る。

「私が日本人であるということで、様々な影響を取り入れることが容易になっている。」

しかしこの驚くべき素晴らしい録音の決定的な要素は別の所にある。

それは音が聞き手の中で変化する芸術であり、特定のモデルを何度も鏡に映し出すことにより、場合によっては例えその輪郭が不鮮明であったとしても、ごく細かい突然変異が起こりそこに新しい生命が成立する。

ほとんどの曲にはタイトルがあり、その響きから聞き手は曲を聞く前にすでにその響きを予想できるような気がする。

ところがその響きは全く別のものである。

Tango For November のみがその予想に最も近く、そして聞き手は「それらしさ」を感じる。

日本人もタンゴを踊り、魅惑されたようにこれを歌う、そこには全く別の響きがあるのだ。

アンドレアス・オプスト

時よ、永遠に

「ヴェルディに魅せられて」: ピアノとファンタジーのための音楽絵巻

アルプスの冬は長い。

ブダペスト出身の赤毛のミス・アンジー、そしてデンマーク出身で「ベルグホテル・シャッツアルプ」

(かつてダフォス山巓にあったサナトリウム)のミュージシャンでもあるイェンスは、この冬に866本のビール、3ダースのウィスキー、18本のリカー、そしてほぼ同数のジュース類を消化したほどだった。

楽器置き場でもあったカミンハーレ(煙突の間)で、二人は楽曲の合間の休憩中に消費した飲み物の明細を記録し、カミンハーレのすぐ隣にある小さな図書室の机においてあるこのリストには、なんと36ポジションもの記入がされている。驚くべき数である。

これはある意味では「ここ」にもいまだに人間が生活しているという証でもある。

遙か昔から存在していたように思われるこの地で、かつてトーマス・マンが「魔の山」で「この瞬間」について書いたように、快活な肺結核患者ハンス・カストルプに、その7年間に及んだ滞在の当初、次のように話して聞かせた。

「時間とは全く確かではない。長いと思えば長く、短いと思えば短いが、どれほど長いのか短いのか、その真実は誰も知らない。」

「ベルクホテル・シャッツアルプ」の客達は、シーズン中の毎晩カミンハーレにたむろし、パラゴムノキの緑に囲まれたオーカー色とダークレッドの生地を張った安楽椅子に腰掛け、

ドリンクを注ぎ込みながら、イェンスは熱っぽく延々と語り、ミス・アンジーは赤毛のポニーテールで微笑んだ。

去年の冬がこうして過ぎ、今年の冬も同じように繰り返されるのだろう。

かの地では100年前も同じように時が過ぎて行ったように、メドリゲルフルーやティヤーフルーの白い頂の向こう側でもそうだったのではなかろうか。

アローザに立ち並んだ白い棟々は、かつてのダフォスに競ってヨーロッパ中の肺結核患者を収容していた。

アローザはアレクサンダー・シフゲンが最初の職に就いた地でもある。

この若き、才能豊かなピアニストは、数々の試験を最優秀の栄誉で突破したのだが、一向に音楽の職が見つからなかった。

出演の機会もなく、大学の教職もなく、プライベートの生徒さえなかった。

そのようなポストであれば、教える最中に夢想することもでき、彼にとってはむしろ好都合だったのかも知れない。

ともあれ彼は山間のサナトリウムでの主席ピアニストとしてアローザにやってくることになった。

ここから彼が実家の母親に宛てた最初の葉書には、長くも短くも彼の生涯に深く根ざすことになった郷愁を、すでにこのときから感じさせるものがある。

「ここに来て2週間になりますが、なかなか馴染むことができません。」

アローザの駅を描いた葉書にアレクサンダーはこう書いている。

「でもどうか僕のことは心配しないでください。」

1800年代の終わりに書かれた10数枚もの葉書が、「ヴェルディに魅せられて」のCDブックレットの中でアレクサンダー・シフゲンの物語を綴っている。

ただしこれは架空の人物であり、歴史上にも文学の世界にも存在しなかった。

しかし、もしかするとどこかに実在したかも知れない- そしてこの録音のフィクションの中で現実のものとなり -

さらにリスナーのファンタジーの中に宿るようになる。

あたかも「魔の山」のライトモチーフとして何度も繰り返されるハンス・カストルプの言葉「彼らと、この高地で」の、何か兄弟のようなものでもあるかのような感がある。

アレクサンダー・シフゲンが書いたかも知れない、その2枚目の葉書には「今日サナトリウムで初出演しました。ヴィオレッタ、レオノーレ、アイーダ… ヴェルディは素晴らしい!」

音楽と山巓の空気に酔いしれたかのように、雪と太陽の便りはこう続く。

「世間からはみ出し、ヴェルディに魅せられて救われました。アローザにて。」

この冬の村での心境であろう。そしてサナトリウムの音楽室にある絵の端に残された最後のメモには、こう記してある

「ここは天使が棲む地です。奥地より愛を込めて。」

その後の彼の消息は途絶えてしまう。

すべてのCDには物語がある。それは、ミュージシャン達が集まりスタジオで録音をし、またはステージでのコンサート録音で、または別の場所でもかまわない、

ともかくそういった成立の過程である。そしてほとんどの場合、それがすべてである。

音楽的な見地から、このような物語が意味をなすことはほとんどない。

自宅のCDプレーヤーを前にしているリスナーにとっては、なおさらのことである。

これこそシュテファン・ヴィンターが、音楽プロダクションの「ドキュメンタリー性」と指摘した点であろう。

CDは「どのように鳴ったか」を、そして「どのように録音されたか」を再生する。

さらにヴィンターはこう続ける。

「しかしそのような録音には、聴くべきものは、聞こえてくるもの以上であるかもしれない、という認識へ導くディメンションが欠如している。」

シュテファン・ヴィンターは、4年前からクラシックとジャズの録音をプロデュースしているミュンヘンのレコード・レーベルWinter & Winterのトップであり、

並行してプロデュースしている一連の録音をヴィンター自身が「聴く映画」(ヘールフィルム)

と名付けている。

「音楽のエッセイであり、響きの印象であり、現実とフィクションからの創造です。」

彼の「聴く映画」が描く世界には、パリの遊郭があり、バーゼルのカーニバルがあり、タンゴの勢いに乗ってブエノス・アイレスへと導き、さらにニューヨークのミュージカルの世界へ、もしくはヴェニスの広場へと。そこにはサロンオーケストラの演奏があり、その響きがカフェの建ち並ぶサン・マルコ広場のアーケードをくぐり抜け、それに鳩の羽ばたきが鳴り重なる。

誰しも録音を聴きながら時おり疑問を持つことがあるだろう。

マイクをセットし録音機器をスタートさせる、そういった媒体(CD)を考えるとき、「何が本当に鳴っているのか、そして本当に残るものは何か?」

しかし「ヴェルディに魅せられて」のコンセプトが常に現在のように確立されていたわけではない。

この作曲家の没後100周年にちなんだ企画が次々に山積みされ、そのほとんどがアリア集とオペラの新録音であり、各自がその唯一無二のオリジナリティーを高々と掲げている。

それに対し、このCDはリスナーの心をそう簡単には離さない。

これはオペラの録音ではないが、76分間のこの録音はほとんどオペラのことだけを語り続けている。

それは「オペラは人生の別の一面を描写するものであり、その一面とはおそらく高い方の一面である」というヴェルディの意図に厳密に即したものである。

同様にフランツ・ヴェルフェルも1924年に刊行されたベストセラー「ヴェルディ - オペラのロマン」の中で、高齢のマエストロ自身の言葉を次のように引用している。

「音楽の奇蹟とは、多くを一度に語ることができることである。」

ちょうど「魔の山」がこのCDの背後にそびえ立つように、ヴェルフェルの小説もこのCDの舞台裏に存在する。

しかしシフゲンはカストルプのように愛に彷徨するようなことはなかったし、病気にもならなかった。(少なくともそのような記載はない。)

彼はむしろ音楽に彷徨し、その夢想の放浪はリスナーに多くの興味をかきたてる。

アレクサンダー・シフゲンを描き出す日本人ピアニストの安田芙充央は、去年の秋にWinter & Winterからデビュー版「花曲」をリリースした。

これは花が咲き乱れる写真から受けたインスピレーションに基づくピアノ音楽で、特異な魔力を放出している。

それは異文化の響きではあるが、ドイツ・ロマンティックと同様にアメリカのミニマル・ミュージックがあり、ペルトのメランコリーがドビュッシーの東洋指向性に出会う、

そういった要素が親近感を持たせるのであろうか。

ではヴェルディと一枚の素晴らしいCDに話を戻すことにする。

安田はオペラのメロディーを奏で、ピアノがアリアを歌い、一幕が数小節に集約され、CDが長く進むにつれ起伏のサイクルが大きくなる。

すべての作品に続く最後の曲はファンタジーである。

しかしそれは、シーズン中にベルクホテルの食堂や煙突の部屋などで毎晩演奏されるような、「リスナーズ・ダイジェスト」ではない。

安田はジャズやブルース、そして更に新しいものなど、ヴェルディ以後に現れた音楽をクラシックの響きの中で巨匠の音楽と融合させ、

ヴェルディから学んだ内容から新しい世界を生み出している。

それがこのCDの音楽的主軸になっており、更に様々な音の破片やサウンド・インプレッションがその周囲を満たしている。

その様子はあたかもこの録音の背後にある構想の鏡像のようでもあり、あるいはまるで音楽が自己の意志で活動しているようでもある。

サナトリウムの前の庭では小鳥がさえずり、弦楽四重奏がダンス曲を演奏し、

オルゴールがワーグナーを奏でる。

「舞踏への勧誘」は、カストルプがクラウディアに会釈した頃のことを思い出させ、「ラデツキー・マーチ」はオーストリア人がベニスで過ごした数年間を思い出させ、かの地のサロン音楽が今でも聞こえるかのようである。

遠くの谷間から教会の鐘が響き、それにブラスバンドのマーチが混じる。

すべてには意味がある。もしそれが事実でなかったとしても、安田の音楽は残るであろう。

その物語はつねに神秘的である。

アンドレアス・オプスト

過去の世界に引き込まれて

もし ... だったらどうなっていただろう? ファンタジー好きなリスナーのためのヘール・フィルム(聴く映画)「ヴェルディの魔法に」の中に描かれている、

サナトリウムで演奏する一人の架空のピアニストの物語。

ギド・フィッシャー

シュテファン・ヴィンターが1996年にヴェニスへ向かった際、サン・マルコ大聖堂やその歴史的に有名な音響などは頭になかった。

その代わりに、グラン・カフェ・フロリアン、ラヴェナ、クワドリなどの隣接するカフェの数々でマイクをセットした。

そこでは100年前に室内楽アンサンブルが、軽い音楽を演奏していたという。

グラスの音、雑踏のざわめき、サン・マルコ大聖堂の鐘の音に混じって演奏する地元の楽士たちは溌剌としていた。

プッチーニからピアソラまで、誘惑のきらめきと崩れ落ちそうなメランコリーが密着した心に残るメロディーの数々は、かつてよりヴェニスの老婦人たちのハートをつかんで離さなかった。

その数日間の印象をシュテファン・ヴィンターは、音のスケッチ「ヴェネチア・ラ・フェスタ」で描写し、人と街の音の指紋を再現し記録する一連のCDシリーズのスタートを切った。

ユリ・ケインのアンサンブルがヴェニスでワーグナーの最終駅となり、「ニューヨークの歩道 - ブリキ鍋横町」がジャズ創世記への賛歌となった、

これらは古文書と、ドン・バイロンなどを含む新時代の解釈とのコラージュである。

音楽の世界徘徊者ヴィンターがブエノス・アイレスのタンゴ酒場、あるいはハバナのソン・クラブをのぞいているのでなければ、パリの遊郭でジャズ・ミュージシャンと娼婦の逢い引きの仲介をしているに違いない。

そこに現れるのは、雰囲気の修正や虚飾のない、並はずれにメランコリーな刹那の録音である。

ヴィンターは、失われたとされている時代の痕跡をたどっている。

彼にとって20世紀への境界は特に重要である。この時代の情緒破壊の性癖は、すでに両足を墓穴に踏み込みかけているようにさえ思われる。

ちょうどトーマス・マンが「魔の山」で書いたように、時代の主人公たちはほとんど役に立たない束の間の救いをサナトリウムに求めた。

シュテファン・ヴィンターと日本人ピアニスト、フミオ・ヤスダによる一風変わったヴェルディ年間記念企画、音楽上の物語「ヴェルディの魔法に」もやがて過去の世界へ移行しようとしている。

トーマス・マンのモデルと、フランツ・ヴェルフェルの小説「ヴェルディ」から、彼らはアレクサンダー・シフゲンの物語を作り上げた。

これは第一次世界大戦前に、「魔の山」のダフォスから遠くない、スイスはアローザの山間のサナトリウムの主席ピアニストであったという構成である。

「ヴェルディの魔法に」は音楽上の物語ではあるが、母に宛てた架空の葉書が、故郷と異郷を彷徨するシフゲンの心の世界を描き出している。

この放心と郷愁の世界を描くために、ヴィンターとヤスダは実に適切な音の背景を作り上げている。

シフゲンの仕事部屋には小鳥のさえずりとアローザの教会の鐘の音が響いており、それに療養客のざわめきと、アレクサンダー・マーチ(かつてロシア人の客に歓迎曲として演奏された)が混じり合う。

これは田園詩であり、シフゲンにとっては悲壮曲でもある。彼はむしろ沈黙の中で、過去の世界に引きこもり、ヴェニスの思い出にふける。

このアローザではオルゴールから流れてくるラデツキー・マーチが、夢想の世界の中ではオーストリア軍楽隊が演奏となって響きわたる。

それどころか、ヴェニスでは「ラ・フェニス」で初めて、忘れることのできない「椿姫」の上演を体験したのだった。

アレクサンダー・シフゲンことフミオ・ヤスダが引用するヴェルディのメロディーが流れ出すと、それはまぎれもなくヴェニスの活気への慕情そのものとして響く。

大きな感傷と繊細な優雅を加味しながら、ヤスダは「アイーダ」「リゴレット」「オテロ」などのメロディーから独自のファンタジーを繰り広げ、ワーグナー的和声を織り込み、自らのヴィルトゥオーソで「突っ張り」なリストの擁護者であることを宣言している。

もう一つのファンタジーは、後期ロマン派とジャズから効果的なカクテルを作り上げた、創造するさすらいのソリストヤスダの手によるものである。

「ヴェルディに魅せられて」 フミオ・ヤスダ:ピアノ Winter & Winter / Edel

910072-2

|

|---|

天使が耳を傾ける音楽

日本人ピアニスト、フミオ・ヤスダ、ヴェルディ年間記念公演

自己賞賛の賛辞

ジャズ・シーンの次なる革命が目前に迫っていることを、このジャンルにおける鍵盤の巨人ではあるが芸術音楽の志士としては疑問視されるキース・ジャレットが、つい最近フランクフルター・アルゲマイネン・ツァイトゥング紙のインタヴューで予言した。

どこにその革命が聞こえるのか、という反問に対してこのピアニストは揺るぎない確信を持って答えた

- それはこれからリリースされる彼のCDのことである。

個性ノイローゼはかくも喜ばしいものであろうが、もし年老いてゆく自我が自己の傲慢と戦い続けるのであれば、それは悲しくもありえる。

ジャレットが演奏したソロ・コンサートが驚嘆され、彼の体の一部でもあるミュンヘンのレーベルECMが単なる「音の記録」としてだけでなく、

重要な収入源となったあの頃がノスタルジックに思い出されることだろう。

今日ではこのピアニストは自ら開発した慣用句の世界にふけるばかりで、再びこのミュンヘンから新しいジャズが生まれるとは誰も信じていない。

ところが実はそうではない - 通りの2~3丁先を見るだけでいい。

ここでは、ある若いレーベルWinter & Winterがこの4年ほど、静かな革命を起こし、大きな波紋を投じているのだ。

たとえばアメリカのピアニスト、ユリ・ケインはグスタフ・マーラーやヨハン・セバスティアン・バッハの音の世界を、ニューヨークのダウンタウンの空気で表現し、

イタリアの越境者テオドーロ・アンツェロッティはエリック・サティの作品をアコーディオンで演奏している。

従来の音楽の聴き方に改革を呼び起こし、芸術音楽と軽音楽との国境地帯に棲息するために、同レーベル社長シュテファン・ヴィンターは自らの監修の下でこれらの制作に携わっている。

同レーベルのお家芸は、プロデューサーのヴィンターが提唱する「聴く映画」(ヘールフィルム)である。

それは空間に密着したCDであり、そこに録音された音楽と同時に背後の環境音も録音されており、その録音空間全体のミックスがあたかも耳のための映画のような効果を表す。

真に新しい試みではあるが、当然のことながら常にいい結果がでるとは限らない。

例えばユリ・ケインのマーラー解析が成果を上げた結果、バッハへの挑戦も当然の流れではあったのだが、先年のバッハ年間において最も注目された録音とはならなかった。

そのような背景の上に立ったこの企画の中で日本人ピアニスト、フミオ・ヤスダがヴェルディ年間の王座に着いたのは、当然でもあったと同時に驚きでもあった。

これはアレクサンダー・シフゲンというピアニストの(架空の)物語である。

この中でヤスダは「語り部」であり、ソロ・ピアノの部門にあたらしいスタンダードを開発している。

昨年すでに「花曲」という壮大なアルバムで自己のスタイルを打ち出したこのピアニストは、今回のCDでは療養地ピアニストを演じている。

魔の山を思わせるような人里離れたアローザの山間のサナトリウムで、人々をヴェルディの音楽で魅了する、という役回りである。

そしてその一方では、静かに世界が消えていくようでもある。

「空気、湿度、木々のにおい、雪、それらすべてが今回の音の旅で私を霊感させた。」

ヴィンターの構想による録音を、隠遁たるエルマウ城において行ったヤスダはそう語る。

この中でヤスダは主にヴェルディのオペラの主題に沿ってインプロヴィゼーションし、ヴェルディの音楽的表現を全く意のままに変型させ、再構築し、破壊する。

我々は何の抵抗もできずに、ただ聴き、ただ驚くのみである。

「私は、演奏するとき常にロード・ムービーを想定している。」

このプロジェクト以前には、この作曲家の作品に特に親しんでいたわけではなかったヤスダは謙虚に語る。

「演奏とは、音が導く先への旅だと思う」

その意図のために自己を透明にすることができる一人の音楽家の飽くなきヴェルディ研究と同様、その意図は山間の音楽の場にさらに一味違った一面を醸し出すようである。

「お母さん、ここは天使が棲む地です。」

CDのブックレットには、アレクサンダー・シフゲンがこう記した葉書が載せてある。

「そしてこれは天使が耳を傾ける音楽です。」

こう続けたい。

オリバー・シュテンツェル

ヴェルディに魅せられて フミオ・ヤスダ(ソロ・ピアノ) Winter & Winter 910 072-2

今日ヤスダを語る際、最も重要なことは何だろうか?

それは多分、まだ何も語られるべきことがない、ということであろうか。

フミオ・ヤスダはピアノの前に座り、ヴェルディを演奏する... いや、本当にそうだろうか?

むしろ一人のピアニストが独自の世界に遊ぶ姿ではないだろうか。

ここに比類なき折衷主義が随所に偏在するのは事実ではあるが、それ故に偉大なるヴェルディのオペラのテーマが初の月面着陸を遂行した宇宙飛行士のごとくに

特異な効果を現すのではないだろうか?

水曜日の晩、CD専門店「ルース・ケーニッヒ、クラシック」の開店5周年記念コンサートに日本人ピアニストが出演したクルトゥール・フォールムのラウンジは満席であった。

そして驚嘆すべきは、現代の最も個性的なピアニストの一人がイタリアの作品を厳密には即興演奏というよりむしろその作品の内部に潜入するかのように、すべてを外側へ導き出し、そして同時に自らを導き出していることである。

キールのヴェルフトパーク劇場で有名な俳優トム・ケラーが、トーマス・マンの「魔の山」の抜粋を朗読し、この独奏を「伴奏」した。

これは山間のサナトリウムで夢想するピアニストの物語には最適の効果であったようだ。

そこには今回の新しいCD企画にヤスダを起用したプロデューサー兼ミュンヘンの(*異色の)レーベルWinter & Winter社長のシュテファン・ヴィンターも出席していた。

休憩後、さらに驚きであったのは、彼の相棒ノブヨシ・アラキが制作した花の写真についてコメントを加えた、その奇怪なる調和性である。

この写真家による病的に咲き開く花の接写が連続して映写される間、ピアノとメロディカが優しく崩れ落ちるように語りかけてくる。

もちろんそこには多くのペルト的要素、ミニマル・ミュージック、伝統的なロマン派のピアノの手法、そしてわずかながらジャズの要素などを垣間見ることができる。

しかしヤスダはこれらの音楽の断片をお互いに関連させ、その手法の中に新しい「音」を作り出し、それらが静かに響いてくる。

このピアニストにとって音楽が音の旅であることは、コンサートの数週間前にも本人が述べていた通りである。

果たして我々は水曜日にその道のりが印象深い目標へと向かっているのを知ったのであった。

オリバー・シュテンツェル

Fumio Yasuda And Theo Bleckmann: Las Vegas Rhapsody: The Night They Invented Champagne

By C. Michael Bailey

April 24, 2006

ラスベガスの全盛期への気まぐれな音の旅は、街の100周年を祝う。ドイツ生まれでニューヨークを拠点に活動するシンガー、テオ・ブレックマンと日本人ピアニスト/作編曲家/作曲家の安田芙充央が、ベルント・ルフとカンマーオーケストラ・バーゼルと手を組み、アメリカン・ソングブックから厳選した選りすぐりの楽曲を、「新しいゴモラ」の豊かな退廃と奔放な快楽主義を讃えるサウンドトラックに変身させた。この3人の音楽家は、古い曲のコレクションをはるかに超えるプロジェクトであるため、ほとんど説明のつかないような、オーラル・ティップル・ポイントで一堂に会する。

テオ・ブレックマンは、ニューヨークの賑やかなナイトライフで10年過ごした後、「パフォーマンス・スタイリスト 」と形容されるようになった。卓越した人格、エレガントな磁力、3オクターブ半の声域を誇るブレックマンは、『Las Vegas Rhapsody』に戦前のベルリンの大げさな創造性と美味な酩酊感のすべてをもたらしている。彼はこれを、安田芙充央の瑞々しくエレガントなオーケストレーションの豪華な背景の中で行っている。安田文夫は1953年東京生まれ。17歳で作曲を始め、国立音楽大学作曲専攻を卒業。

ラプソディでは、弦楽合奏を伴うフルオーケストラと小編成アンサンブルの両方に編曲している。ディスクの最後を飾るのは、ブレックマンと安田の「ラスベガス・ラプソディ」。このラプソディーは、「シャンパンを発明した夜」や「A Gal」の明るい解釈と、大編成アンサンブルの形式を共有している。

Rhapsody』では、安田は弦楽器入りのフル・オーケストラと小編成アンサンブルの両方に編曲している。ディスクの最後を飾るのは、ブレックマンと安田の「ラスベガス・ラプソディ」。このラプソディーは、「シャンパンを発明した夜」と「キャラコのギャル」の明るい解釈や、ヴォーカル・アンサンブルの「ティーチャーズ・ペット」と「トゥルー・ラヴ」のベルベットのような思考と、大編成のアンサンブル形式を共有している。

You Make Me Feel So Young「(声とピアノ)と 」Smoke Gets in Your Eyes「(スモーク・ゲッツ・イン・ユア・アイズ)では小編成で、バブリーな 」You Go To My Head "ではマリンバフォン1本に絞った。振動のないブレックマンの声は、パーカッシブなステップの上で、まるで......。

Theo Bleckmann And Fumio Yasuda: Schumann's Favored Bar Songs

By C. Michael Bailey

December 16, 2009

シューマンズ・バー・アム・ホーフガルテン(Schumann's Bar am Hofgarten)は、ドイツ、ミュンヘンのオデオンスプラッツ6+7 80539にある。その名前は、創業者でバーテンダーのチャールズ・シューマンに由来する。彼はもともとニューヨークで同様のバーを経営していた。シューマンが常連客の間で培ってきた、富裕層や有名人のための世界的に有名な水飲み場である。ミュンヘンを故郷とするウィンター&ウィンターは、シューマンをインスピレーションの源とした録音を残している。

安田芙充央とウィンター・アンド・ウィンターの両者との関係は過去に成功を収めており、『ラスベガス・ラプソディ』(2006年、ウィンター・アンド・ウィンター)や『ベルリン』といった優れた作品を生み出している: 2008年、ウィンター・アンド・ウィンター)。ブレックマンは、シューマンの『酒場の歌』に収められた幅広い歌曲にぴったりの、類まれな甘美さと最も表現力豊かな声を持っている。

『Schumann's Favored Bar Songs』は、2009年初頭にシャルル・シューマンによって構想されたもので、バーのオーナーから、その店のお気に入りの酒場の歌のコレクションを録音することを提案された。これは、安田とブレックマンが高級酒場の歌集を作るのに十分なインスピレーションとなった。シューマンの 「Real Book 」には、「As Time G」のような他のメディアから派生したスタンダード曲も含まれている。

この曲集は2人のアーティストが分担して演奏しており、安田はシューマンの最もポピュラーなメインディッシュのひとつに敬意を表したオリジナル曲「Roast Beef And Fried Potatoes」でディスクの冒頭を飾る。安田はこの後、緩やかに分裂した 「As Time Goes By 」を演奏する。ブレックマンはセピア調の 「I've Got the World on a String 」で登場し、2人は互いを引き立て合い、共有する関係の深さを明らかにした。スティーヴン・ソンドハイムの「Send in the Clowns」は、1973年の「A Little Night Music」からの曲で、おそらくこの曲の中で最も現代的な曲であり、両アーティストによって完璧なバランスのダイナミクスで扱われている。

安田は、ロバート・シューマン風のマヌエル・ポンセの「エストレリータ」でソロを楽しむ。「A Child is Born 「と 」Someone to Watch Over Me "は、過去と現在、オールド・ジャズ・スクールとニュー・ジャズ・センスをつなぐものとして、互いに隣接して存在している。後者の曲では、ブレックマンが口笛で軽快なソロを披露している。「グッドモーニング・ハートエイク」と「ゴッド・ブレス・ザ・チャイルド」は、ビリー・ホリデイを意識している。シューマンの『Ber songs』は、2人の稀有なアーティストによる最高レベルの音楽表現であり、あらゆる意味で素晴らしい録音である。

FUMIO YASUDA

ON THE PATH OF DEATH AND LIFE

Fumio Yasuda (p), Akimuse (voc), Nobuyoshi Ino (b), Stephan Winter (prise de son)

ロラン・バルトは『記号の帝国』(L'Empire des signes)の中で、東京について「初めてその場所を訪れるということは、このように、その場所を書き始めることである。ピアニストの安田芙充央は、自ら選んだ。それは、街の音によって書かれた音楽である。プロデューサーでサウンド・アーキテクトのステファン・ウィンターとともに、彼はこの広大な大都会のマジックの深淵に分け入っていく。アルバムの冒頭を飾る「Novellette」では、カラスの鳴き声、露天商、子供たちの合唱、寺院の鐘の音......レスター・ボウイやサニー・マレーと並び称される日本ジャズ界の重鎮、井野信義の色彩豊かなコントラバス、そしてシンガーのアキミューズの夢のようなヴォイス・インストゥルメントが、浸透した旅の3つのパートをつなぐ。

驚くべきカルテットとその日本の優しさの地図には、特別な運命があった。ウィンター&ウィンターの旅アルバムの常連である安田は、2010年から写真家の荒木経惟と日本をテーマにしたオーディオビジュアル・プロジェクトに取り組んでいた。2011年3月の津波によってプロジェクトはひっくり返され、私たちはほとんど無言のノスタルジアとともに旅をすることになった。Akimuseのささやきで区切られた街路や寺院の雰囲気を持つ「Skyscape」では、安田の撫でるようなタッチが、ビル・キャロザースの「Excelsior」と同じような様々な感情を呼び起こす。ここでは、レールが思い出を演出する。安田がすでに出演していたオリエント急行と同様、日本人のアイデンティティの中心である鉄道の美学は、いたるところに溢れている。

日本列島が経験した悲劇は、レコードの最後の3分の1、情け容赦のない海の静けさに沿って、大げさに語ることなくさらけ出される。シンガーの幽玄な音階は、波の中心での嘆きへと姿を変える。大島の雰囲気を思い起こさせる抑制。この音作りの物語は、火山に囲まれた静寂の島のありのままの地形(と灯台)を提示するために、あらゆるペーソスを排除している。日本に馴染みのある人なら、『On The Path On Death And Life』はイメージや瞬間、匂いを思い起こさせるだろう。馴染みのない人なら、驚きに満ちた旅へと誘い、クール・ジャパンの派手な決まり文句とはかけ離れた、肉感的な日本の肖像を描いてくれるだろう。以上、安田芙充央、ありがとうございました!

par Franpi Barriaux // Publié le 10 mars 2014

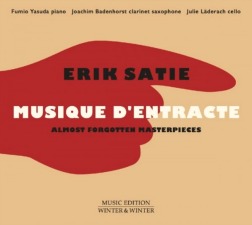

"Musique d'entracte"

カレ・エスコラ.編『New Records 2017.4.28』

安田芙充央のキャリアとレコーディングは、クラシックとジャズの中間に位置する、ある種のマイルドなエキセントリックさへと彼を導いてきた。安田はエリック・サティと明らかに魂の兄弟愛を感じており、だからこそ、サティの功績を称えるようなわずかな手段で効果的なトリビュート・アルバムを作り上げたのだろう。彼は、クラリネットやチェロのメロディラインを借りてピアノの茎をさらに単純化し、即興の余地を少し与え、構造に空間を加え、音の幅を緩やかに広げた。 エリック・サティの生誕150周年は昨年祝われたが、Winter & Winterの音楽家であり作曲家でもあるピアニスト兼作曲家の安田芙充央が、自らのトリビュート・アルバムをリリースできたのは今になってのことだ。このアルバムにはジムノペディやグノシエンヌはひとつもなく、ピアノの孤独な怪しさもほとんどない。その代わり、安田はサティのあまり知られていない曲をいくつか選び、サティほど孤独にならないよう、数人の友人を招いて一緒に演奏してもらった。

安田芙充央のキャリアとレコーディングは、クラシックとジャズの中間に位置する、ある種のマイルドなエキセントリックさへと彼を導いてきた。安田芙充央のキャリアとレコーディングは、クラシックとジャズの中間に位置する、ある種のマイルドなエキセントリックさへと彼を導いてきた。安田はエリック・サティと明らかに魂の同胞愛を感じており、だからこそ、その軽さ自体がサティの功績となるような、効果的なトリビュート・アルバムを作り上げたのだろう。クラリネットやチェロのメロディラインを借りてピアノ伴奏をさらに減らし、即興の余地を少し与え、構成に空間を加え、ピアノを整えるなどして音の幅を緩やかに広げている。原則的には、このアルバムの13曲は純粋なサティだが、実際には新境地を開拓している。

そのアイデアのひとつは、サティが生きた20世紀初頭のパリの多元的な音楽的雰囲気をアップデートすることだ。クラリネット奏者のヨアヒム・バーデンホルストのアレンジはジャズの影響を受けており、チェリストのユリー・レーデラッハのアレンジはアート・ミュージカル的である。しかし全体的には、演奏パートナーと安田芙充央の優しい演奏が、サティの音楽を和らげ、社交的にしている。孤独で奇妙で過酷なピアノ・フリークが、仲間同士のハートフルな室内楽になる。それでいて、あくまでひとつの視点を提示するものであり、サティの音楽から何かを取り除くものではない。

だから、もしあなたがサティの音楽に興味があるのなら--そうでない人はいないだろうが--、安田芙充央のヴィジョンは、すべてをジャズに置き換えることにこだわることなく、探求する価値がある。

"On the Path of Death and Life" im Maximiliansforum(ライブ・パフォーマンス)

von kulturvollzug

死者を追悼する11月、サウンドディレクターのシュテファン・ヴィンターがミュンヘンのアンダーグラウンドに招待する。オーディオビジュアル・インスタレーション「死と生への道」。赤い空間における3つのサウンドスケープ」では、日本で収集した「音とノイズの作品」と作曲家・安田芙充央の作品、荒木経惟の写真を組み合わせている。フクシマを偲び、破壊と創造を繰り返す「水」が決定的な役割を果たす。

ひとつのイメージが次のイメージへと続く。日本の写真家、荒木経惟は、色とりどりの特大の生け花の中に、死んだ目を大きく見開いた人形や、プラスチックのミニチュアドラゴンを配置した。部屋の全長にわたって3分割されたフィルムスクリーンの各セクションには、異なる写真が次々と映し出される。モチーフは何度も繰り返されるが、常に新しい奇妙な組み合わせで登場する。ズームやクロスフェードもある。ミュンヘンの名を冠した大通りの下にあるマキシミリアンスフォーラムでは、この色彩とイメージの炎によって、見る者は絶え間ない刺激の洪水にさらされる。この超現実的なスペクタクルのサウンドを担当するのは、DJデスクの後ろにいるサウンドディレクターのシュテファン・ヴィンターとピアノの安田芙充央だ。ウィンターは、日本を旅して集めたサウンドやノイズの作品と、ピアニスト安田の音楽を組み合わせている。

サウンド・アーティストが日本の洗礼式やお清めの儀式で録音した陽気な賑やかな声、海岸から聞こえる海の音、そして列車の走行音、その背後には悲劇的な物語が隠されている。ウィンターは上演前に、このサウンドサンプルを東京近郊の線路の一部で録音したと説明する。

観客は、LSDトリップを想像するように、そのすべてを体験する。酔わせるような色彩と、狂気じみたモンタージュに魅了され、安田の調和の取れたピアノ演奏と、ウィンターの音やノイズが混ざり合う。しかし、ミュンヘンの地下にあるレッドカーペットが敷き詰められた部屋では、デヴィッド・リンチの映画の世界に迷い込んだような気分にさせられる。心地よさなど感じられず、すべてがうるさすぎ、カラフルすぎ、近すぎ、不穏すぎる。何かがおかしい。突然、列車が駆け込んでくるけたたましい轟音だけが聞こえてくると、ついに背筋がゾッとする。

2011年3月、日本では16,000人近くが亡くなった。地震が大津波を引き起こし、それが福島の原発事故のきっかけとなったのだ。この出来事は、マキシミリアンスフォーラムに参加する3人のアーティストの作品にも影響を与えた。死と生の道で』では、水という音の要素が中心的な役割を果たしている。日本の福島の後、冬は大災害の後に残るものを見つける。音の発見は、恐ろしい出来事、死、そして幸せな時間や活力の証人でもある。荒木の写真に写る人形たちもまた、壊滅的な波に流されなかった漂流物のように見える。それらは、芸術作品の一部としてまったく新しい機能を与えられ、発見されるためだけに取り残されたものなのだ。

オーディオビジュアル・インスタレーションは全部で3部構成で、それぞれ22分。ウィンターが 「オデッセイ 」と呼ぶ2つ目のパートは、モノクロの写真で構成され、2つのパートとは一線を画している。「第2部は旅、放浪、探索、自分探しです」とサウンドアーティストは言う。スクラッチされたイメージには亀裂が走っている。ヌード写真は、親しげに微笑む人々の家族写真や、縛られた女性の写真と交互に並ぶ。「金縛り」とは、緊縛を連想させる日本の拘束術につけられた名前だ。撮影された女性たちは動かず、無防備な状態で来場者の視線に翻弄される。ウィンターにとって、拘束された女性たちはエクスタシーを表現している。しかし、すでにレディー・ガガやビョークをレンズの前にしたことのある有名な日本人写真家、荒木が物議を醸しているのは、決して無意味なことではない。疑問は残る: これはアートなのか、それともポルノなのか?という疑問が残る。

服を着ていない、あるいはスカスカの女性の画像は、19世紀フランスの画家ギュスターヴ・クールベの絵を彷彿とさせる。それは、胸の高さで切り落とされた、足を開いて横たわる女性の身体を描いている。タイトルは「世界の起源」。「人間は大波にもまれ、海の泡から生まれ変わる」というのが、3部構成のインスタレーションの最後のモットーである。海の音とともに、色とりどりの花が再びキャンバスに描かれるが、アップにするとモチーフはぼやけ、花びらは波の形に変わる。「イザナギとイザナミのエロティックな天地創造の物語において、水は重要な役割を担っている。

神話によれば、二柱の神が天の槍を原初の海に沈めて日本列島を創造する。

槍の穂先から滴り落ちる塩から本土が生まれる。

花の海の波の音は、洪水と誕生を象徴しています」とウィンターは言い、泡を産むヴィーナスの物語を暗示する。クロノスは父ウラノスの性器を切り落とし、海に投げ込む。精液は女性の要素である水と混ざり合う。海の泡の中からヴィーナスが現れる。神話では、去勢という暴力的な行為の後、ヴィーナスの誕生によって、海の泡の中から新しいものが現れる。

大災害は、記憶する芸術を生み出す。フクシマの後、ウィンター、安田、荒木の3人のアーティストもまた、映像や音声の素材を珍しい方法で組み合わせたり配置したりすることで、新しい何かを生み出している。「フクシマは目覚めを意味する。火山の噴火が新しい生命をもたらすために破壊するのと同じように、水の力はそれ自身の中に生命を破壊し、宿すのです」とウィンターは言う。その結果、イメージと音の相互作用は美しく、ある意味で酔わせる。見る者に魔法をかけ、野性的な連想を誘うが、同時に不安にさせる。残るのは、観客がミュンヘンの地下から地上への階段を登り返すときの不安感である。

2013年11月24日までの週末、マキシミリアンスフォーラムにて、オーディオビジュアル・インスタレーション「死と生への道」が上映される。日程はwww.maximiliansforum.de。

アナ・マリア・ミシェル

Erik Satie, Musique d'Entracte, Almost Forgotten Masterpieces, Fumio Yasuda

音楽生活が野球の外野手のようなもので、曖昧な飛球をすべて「コール」して捕球しなければならないことがあるとすれば、このブログのレビューも、突然の突風やまぶしい日差しでボールの軌道が分からなくならないことを祈りながら読んでいる。目の前のアルバム、エリック・サティとMusique d'Entracte、Almost Forgotten Masterpieces(Music Edition Winter & Winter 910 241-2)を取り上げるのは、私にとって難しいことではない。私はサティが大好きなので、このアルバムへの期待は大きかった。

嬉しいことに、期待を裏切ることはなかった。ピアノとプリペアド・ピアノ(安田芙充央)、クラリネットとバス・クラリネットとサクソフォン(ヨアヒム・バーデンホルスト)、チェロと声楽(ジュリー・ラデラッハ)のために編曲された、どちらかといえばあまり知られていないサティのミニチュアを、うまく判断して選曲している。

アンソロジーに収録された13の短編作品には、サティが映画『アントレ・アクテ』のために書いた「シネマ」が含まれる。また、『ルラーシュ』からの「男と女のダンス」、「ヴェクサシオンズ」のプリペアド・ピアノ中心の簡潔で静かなアーティキュレーション、そして他の短編作品がスマートに散りばめられており、その多くはもともとピアノ独奏のために構想されたものだが、トリオによって非常に共感的な扱いを受けている。フリー・インプロヴィゼーションやジャズ・タイプのソロを時折取り入れたり、ビル・エヴァンスのようなルバートを加えたり、常に変化し続ける素晴らしい作品を、想像以上に冒険的に扱っている。

音楽が終わると、私のようにその場でもう一度全部聴きたくなるかもしれない。サティの最も先進的で、風変わりで、そして/または叙情的な傑作の数々への、聴きごたえのあるアプローチである。光り輝く再創造は、彼の音楽がいかに時代を超越したものであるかを思い出させてくれる。この作品のほとんどは、昨日書かれたものかもしれない。しかし、もちろんそうではない。安田とトリオの演奏は、そのすべてを見事に蘇らせてくれる。

zondag 15 december 2024

Cd/Fumio Yasuda - 'Musique D’Entracte' (Winter & Winter, 2017)

Opname: 25-27 oktober 2016

エリック・サティの名前からクラシック音楽を連想するのは、音楽学校に通ったことがなくても、クララ・ラジオをよく聴いていなくてもできる。彼の名前がまったく奇妙に聞こえたとしても、彼の「ジムノペディ」や「グノシエンヌ」はすでにどこかで目にしたことがあるかもしれない。彼は、その作曲によって、また同時代の音楽家や後世の音楽運動に影響を与えることによって、自らを不滅の存在にした。

生誕150周年を迎えた2016年、サティは再び脚光を浴びることになった。彼は奇人であり、友人のドビュッシーやラヴェルもインスピレーションを得ていた。彼自身は音楽的印象派を凌駕し、1919年以降、パリのダダイストたちと交流した。1925年に亡くなる直前には、ピカソやピカビアとともにバレエの音楽を作曲し、マン・レイやマルセル・デュシャンらが出演したルネ・クレールの映画『アントラクテ』に音楽をつけた。サティの作品は、シュルレアリスム、不条理演劇、反復音楽、ミニマリズムに影響を与えた。ジョン・ケージは、彼のミニマリズム作品『アヴァン・ラ・レトル』を高く評価している。

ジョン・ケージの音楽は、日本の作曲家・ピアニストの安田芙充央に決定的な影響を与えた。このCDで安田は、約1世紀前のレパートリーの中から宝物と思えるものに出会う。彼はいくつかの曲を書き直し、チェロのユリー・レダラッハ、クラリネットとサックスのヨアヒム・バーデンホルストと共演した。私たちのパートで最も容易にピンとくるのは後者である。バーデンホルストは近年、カラテ・ウリオ・オーケストラやローフィッシュ・ボーイズで活躍する一方、ハン・ベニンク・トリオの常任メンバーでもあり、近年はクリス・デイヴィスやサミュエル・ブレーザーらのグループでも演奏している。即興演奏に心酔し、楽器の可能性を追求し続けている。

このトリオの演奏は、Klaraのようなマニア向けのラジオ番組にそのまま入りそうなものもあれば、Valckenaers & Vanhoudtのようなオルタナティヴな番組にぴったりはまりそうなものもある。実際、いくつかの曲は優しく軽快に印象主義やミニマリズム、洗練されたバレエ音楽に傾倒しているし、プリペアド・ピアノややや異端的なサウンドを持つ曲は、現代の即興音楽の世界から文明的なアイデアを拝借している。チェロ、クラリネット、バスクラリネット、サクソフォーン、ピアノの演奏において、アルドールの洗練さは際立っている。極めてコントロールされた音と感情を解釈する。

選ばれた曲のかなりの部分は、実際にはより大きな曲の一部であり、そのことは裏表紙に各タイトルごとに簡潔に記されている。このアンソロジーは初期と後期の作品から選ばれており、「Messe Des Pauvres」にも触れている。感動的な美しさと微笑みを誘うダンス音楽(「Son Binocle From 3 Valses Distinguées Du Précieux Dégoûté」、「Danses De Travers From Pièces Froides」)に続いて、優しくて生き生きとした、飛び跳ねるような、そして静寂に包まれた作品が収録されている。CDのタイトルにもなっている映画音楽は、長い曲のひとつに組み込まれている。短編映画「Entr'Acte」を一度でも見たことがあれば、「Cinéma」はサイレント映画のイメージを一瞬にして蘇らせる。最後の曲では、自由なサウンドを待たず、アルバムの盛り上がりに慎重な深みを加えている。やがて、『Relâche』収録の「Danse De L'Homme Et De La Femme」のように、音符は再び極めて甘く優雅に踊り出す。美しさは控えめな部分にもあり、「Prélude Du Premier Acte - La Vocation From Le Fils Des Étoiles」ではバーデンホルストのサックスの羽ばたきから蝶が舞い上がるようだ。

クロージング・トラック「Vexations」は、メタリックなひねりを効かせた子守唄のようで、別の時代にアメリカでムーンドッグとして人生を駆け抜けたもう一人の天才奇人を思い起こさせる。特別なタイムトラベルのように、ライナーノーツはこの「Musique D'Entracte」の事業内容を描いており、当時と現在を行き来するシティ・トリップへの誘いのように、このCDは聴くこともできる。

日本

安田芙充央、アーロン・ザピコ、フォルマ・アンティクァ 『POEM OF A CELL vol.3 Divine Love』 宗教/愛をテーマにした至高のアート作品

Winter&Winterレーベルが贈る至高のアート作品、3チャンネルの映像と音楽で織りなすインスタレーション「Poem of a cell」のサントラ3部作がリリース。主宰のステファン・ウィンターと同レーベルで活躍するアーティスト陣が新録を披露。宗教/愛というテーマを湛え、古楽から新作楽曲まで網羅した音楽作品としても凄まじい密度を持つサウンドトラックだ。第3作にあたる本盤『Divine Love』はフォーレ《レクイエムop.48》安田芙充央編曲や彼自身の作曲作品、アラブ音楽なども配される。国境・時代を超越した神の愛の名に相応しい普遍性が横たわっている。

▪️SPICE 日本語版のみ

音楽で巡る“今のアジア”

シュテファン・ウィンターが主宰するドイツの“こだわり”CDレーベル、WINTER&WINTERから10枚のリーダー作をリリースし、ジャンルの壁を超越したコンポーザー・ピアニストとして欧州を中心に活躍中の安田芙充央。今年は、NHK-BSプレミアムのザ・プレミアム『井浦新 アジアハイウェイを行く』でサントラを担当し話題を集めている。

「総延長で13万キロメートルにも及ぶアジアハイウェイが貫く広大な地域を紹介する番組で、既に放送されたシーズン1(全3集)では、欧州寄りのトルコやジョージアからイランと中央アジアをまわりました。11月からのシーズン2では東南アジアを巡る旅を放映予定です。作曲にあたっては、エネルギッシュな“今のアジア”を表現し、特定の地域に限定されない汎用性を持った音楽を目指しました。また、案内役である俳優の井浦新さんも含めて、旅する人の心象風景も描きたかった」

とりわけ、主要テーマや挿入曲など様々なナンバーで起用している女性ヴォーカリストAkimuse(アキミューズ)の存在感にも耳を惹かれる。

「“aki語”という独特な表現方法で言葉にならない微妙なニュアンスを伝えるのです。彼女は即興でメロディもどんどん作れるんですが、それはジャズのイディオムとも違うし、ただ声を楽器のように駆使しているだけでもない。“aki語”はスキャットというよりは、やはり言語であり、文法を越えて情感を伝えるものだと思います。彼女には、フランス・中国合作の映画『Before the Full Moon Returns』のテーマにも参加してもらったのですが、とても好評でした」

チェロを使ったポップでメロウな楽曲から、ベースが参加するジャジーなナンバーまでサントラは実に多彩。自身でもピアノに加えて鍵盤ハーモニカを演奏し、素敵なアクセントを添えている。

「ジャズベース界の巨匠・井野信義さんの参加している曲はどれもワンテイク、一発録り。他にも第一線で活躍する演奏家の皆さんの協力を得て、それぞれの個性が楽曲の味になっていますね」

取材・文:東端哲也

(ぶらあぼ + Danza inside 2015年11月号から)

別の部屋でテオ・ブレックマンが「We Kiss in a Shadow」を歌っているのを聞いたとき、私は彼がニコだと思った。彼の摩擦音や長母音(「私たちの出会いは少ない/そしてすぐに終わってしまう」)にドイツ語の痕跡があったが、両性具有でもあった。ブレックマンの場合、ポストモダンの概念、意図的な挑発行為であり、ニコの完全な無性愛とは対照的だ。私はラスベガス・ラプソディ:シャンパンが発明された夜、ブレックマンとピアニスト兼アレンジャーの安田芙美夫による、この男らしいビバッパーが承認したジャムリストから外れたショーチューンのコンセプトアルバムが大好きだ(「Oklahoma」の「Out of My Dreams」を試してみて)。しかし、私がこのアルバムを勧めた人の中で、私ほど夢中になった人はいない。ただ、ある友人は、このアルバムのことを考えずにはいられないと認めている。それはまさに私が求めていた反応なのかもしれない。残念ながら、“忘れられない”という表現は、使いすぎで効果が薄れてしまった。ルーファス・ウェインライトにイントネーションをプラスしてナルシシズムをマイナスしたものを想像してみてほしい。シーラ・ジョーダンの弟子になる前はフィギュアスケートの競技選手だったブレックマンは、メレディス・モンクのアンサンブルの一員であり、ドラマーのジョン・ホレンベックのオーケストラでは無言の声を担当している。彼は『ラスベガス・ラプソディ』のあちこちで説得力のあるスキャットを披露しているが、彼の本当の才能は、絶望的に時代遅れだと思っていた歌詞から新鮮な意味を引き出すことにあることがわかった。「We Kiss in a Shadow」は、クローゼットの中の愛について歌っているのかもしれない。キャッチーな「Teacher’s Pet」(1958年のクラーク・ゲーブルの映画のテーマ曲で、パーカー・ポージーが『ウェイティング・フォー・ガフマン』のオーディションで歌った曲)で自分自身を4倍にすると、ハイローを通り越してワイマール共和国とコメディアン・ハーモニストを思い起こさせる。安田は、孤独なグロッケンシュピールやウォーキングベースで演奏すべきときと、バーゼル室内管弦楽団の演奏をドヴォルザークの第九のように降らせるべきとき(「マイ・フェイバリット・シングス」のクライマックスではブレックマンのファルセットが響くが、その東洋主義はコルトレーンの旋法とはまったく関係がない)を的確に見極めている。これがキャバレーの未来だ。キャバレーが自らにとって何がよいかを知っているなら。

このアルバムにはいくつかの異なる貌があり、それらが自然に併存し、ときに介入しあっている。

ジャズの貌。かつて安田文夫時代に高柳昌行のアングリーウェイブスに参加したこともあるピアニストだということを意識することはあまりない。もとより高柳がアルバート・アイラーをコンセプトとして結成したバンドでもあり、サウンドの方向性は現在の安田芙充央のそれとは異なる。だが、井野信義の代わりに参加して1983年に吹き込んだ『dislocation』を聴くと、不思議に安田芙充央という一貫した存在が浮かび上がってくる。本盤ではその井野とヨアヒム・バーデンホルストとのトリオで演奏している。井野のコントラバスはつねに音を出すか出さぬかの領域を感じさせるもので、それを言い換えるならセクシー。ヨアヒムもまた自分自身の音をことさらに押し出すことがないが、それゆえに個性が際立つという稀有な人である。そして三者によるサウンドはジャズであろうとなんであろうと変わらない。思い出すのは最晩年のミケランジェロ・アントニオーニがヴィム・ヴェンダースと組んで撮った映画『愛のめぐりあい』だ。男は女の身体を触るか触らぬかという過程をもって愛を伝え去っていく。重ねられる声は「狂気か」。

フルートアンサンブルの貌には楽理が受け手の感覚とマッチすることの悦びがあり、対照的に、ストリングスの貌にはいきなり楔のように異物が入ってくる悦びがある。<Bloody>なんて終盤にストリングスが別角度から光を当て、その反射光がさまざまな色をみせる。なんという確信犯ぶりだろう。

そしてAkimuseのヴォイスという貌。大きな音風景をさらに包み込むような感覚も、並行世界のどこからか聞こえてくるような感覚もある。<Intolerance>におけるポリフォニーたるや安田とふたりとは思えない遍在性がある。言語として伝達する明確な意味をもたない声であるにもかかわらず、彼女はなにを言わんとしているのだろうと耳をそばだててしまう。<Lost Era>に至り、ヨアヒムのバスクラとストリングスの擾乱という雲の切れ間から差してくるAkimuseという光も、そのドラマを見届けよといわんばかりのピアノもすばらしい。

どうも聴く者は安田芙充央という魔術師に幻惑されているようで、またなにが起きたのかをたしかめようとして最初からアルバムを聴くことになる。

(文中敬称略)

▪️ラジオ・ベオグラード

▪️Süddeutsche Zeitung 29. November 2021

Stefan Winters wundervolle Klanginstallation "The Glass Cage" in der Rathausgalerie

▪️Kingdom of Spain

Fumio Yasuda's erotic improvisations

▪️USA(NYC)

アラーキー TALKS ABOUT 安田芙充央 (FUMIOYASUDA) AND THEIR COLLABORATIONS

Q:安田芙充央さんとの多くのコラボレーションを通して、彼の何に触発されるか??

A:限りな<切ない。時には狂おしく、そして時には切なさのある音楽。

時に、気がふれる感じを感じる時があるんだよね、彼の音楽には。

Q:順序として、アラーキーの作品に安田が音楽をつけるわけだが、音楽がついた後に、

写真が変更されたりすることもあるのか?

A:時と場合による。写真を前もって多めに見せて説明する。それで、音楽が仕上がったら、それでまた、構成する。

例えば、音楽が、ガーっとなるときには、写真で赤い色をもってくるとかいうような感じよ。

正にコラボレーションって感じ。そうじゃないと、何が最終的にどうなるか、わかんないじゃない。

説明の時に、あんまり安田には規定しない。そうだと、彼がやりにくいじゃない。

最近やったアラキネマは、前もって写真集を渡しておいたの。

で、それを何回も何回も見てもらって、音楽をつけてもらったの。

で、できた音楽にあわせてスライドを作ったの。

何度もアラキネマ見てるとさ、ずっと、センチメンタルだからね、こう、音楽も切ない曲になっちゃうんだけど、

ちがうのもあるんだよね。しょっちゅうあればっかりじゃないよ。

今日、打ち合わせするのなんて、ぜんぜん違う。人の顔がね。こう、どんどんくるのよ。

その後、街の景色に、その後、ちょっと女が入る。

写真を前もって見てもらわなけりゃだめだからね。

見て、それで、その、漠然とした写真の束を見てもらって、音楽のあとで、いろいろまた構成する。

Q:今回の安田のアルパム‘花曲’では、ジャケットの題字を書いていますね。

また、ライナーノーツにも写真を提供していますね。

A:そう、そうなの。今回のアルバムの音楽を聴いた印象で書いた。

それから、ブックレットに入る花の写真も、全体の音楽の感じをもとにセレクトした。

花、、、セレクトはやっぱり、世紀末の感じね。

今世紀が終わる、終わっていくっていう今、何かこう、次の世紀への希望と、

なくなって消えてゆくっていう寂しさがあるでしょ。

そういうふうに考えると、‘花’が枯れかかっていく様のよう。

‘花’が枯れかかっていくけど、その枯れかかっていく途中が一番、

それからのことを予感させたりするというのかな。

そういう観点から、写真を選んだの。だから、みんな枯れきってきないけど、ちょうど、そのときなのね。

で、彼(安田)の音楽にも、それがあるのよ。何か、消えてゆく、滅ぴてゆくっていう。。。

死に向かっていくような感じと、そして死からちょっと、なんか光とか、、‘生’を感じさせるようなね。

彼の音楽とは、そういうところが、私の写真と合うんだね。

死に向かって行くったって、ただ、葬式の音楽じゃないんだよ。

ぐーっと希望をもたせる、生きることへと、生を感じさせるもの。

死から生へ。。。という感じの‘毒’の要素も含んでいる、だから、エロティックなんだ。

音楽が、官能的。身体に染みてくる音楽。耳じゃなくて、、、脳ミソとか、、、身体に、、、、。

Q:今後のお二人のプロジェクトは?

A:今、彼に頼んでるのは、さっきも言ったけど、今ちょうど、今世紀終わりだからさ。

世紀末だからさ、ボクはいつも夜の光をね、いつも撮っているんだけど、ネオンとか、、、

それが、ものすごくその光が氾濫している夜の都市のイメージから、だんだんそれが消えてゆくっていう、

最後は‘闇’になるっていう。。。それを、‘夜光曲’、夜想曲じゃなくね。それを考えているわけ。

今回の‘花曲’だって、‘歌曲’とかけているんだよ。実は。

とにかく、この‘夜光曲’ではね、安田の音楽的な才能が、存分に生かされてくるわけ。

写真は、ただ、光だけだもん。

どんなふうになるかね。。。ものすごい都会の喧騒から始まって、消えていくまで。

今、それを撮っていこうっていう、藻然とした感じね。

Q:それは、国内で?

A:いやいや、、、こういうものって言語なんていらないから、もうどこでも。

海外は 、評判いいし、、、ヨーロッパだげでなく、台北とか上海とか香港とか、、、いろいろ通じるんだよ。

とにかく、この‘夜光曲’では、彼(安田)の実カが十分に出るね。

それと、もうひとつ、昼の町の風景っていうのも撮ってるの。

車の窓から、だーーっとね。でっきるだけ、長く。それも単純に。

それもいいな。

とにかく、この‘夜光曲’は、今年中にやらなきゃね。

それに、案外人間ってね、年とると、変わるでしょ。

彼(安田)だって、明るくなっちゃうとね、、世紀末って感じがでないじゃない。

だから今、彼を‘世紀末だぞ!!’って洗脳してるのよ。(注:安田は、明るく楽しい人柄ではある)

私生活もいろいろ落ち込んでるときとかじゃないとね。。。(え??笑)

あ!、でも、落ち込んでるときは、だめ。‘死’に向かうときのエネルギーが出ないんだよ。

とくに作曲なんてそうでしょ。

それは写真とるのも一精ね。

そういう哀しい写真をとろうとするときこそ、エナジーがいるのよ。エネルギーが。

そう。そういう意味では、彼(安田)の音楽は、案外、強いね。なんか、身体に染み込んでくる。

ひだがすごくあるっていうか、入り込んでくる。

安田の曲が、私の皮膚の毛穴に入り込んでくるとか!(笑)

染みてくる。

こういうふうに、染み込んじゃってるから、忘れない、心と身体に残るのね。

どこに染み込んだのかは不明。

身体か、脳裏か心か、、、。そういうふうに考えると、彼の音楽は、すごくわかる。

で、いつも、同じ(笑)、、でも、いつもワクワクさせるし、心のざわめきも感じるし、、

それが、混ざり合っているから、すごくいい。

Q:‘花曲’にも見られるアラーキーさんの花の作品、めずらしいものも多いが、いったいどこの花?

A:もうね。適当になんでもいいからどんどん持ってきてもらっているの。

旬のもの、そこいらで、目についたものなんか。

でもね、すぐに撮らない。こう、、、見て待ってるの。撮り頃ってのまで。すぐ邊っちゃだめ。

新しいきれいなのなんて目もくれない、、、、あるのよ。‘その時’が。腐るちょっと前ね。

それでね。何でいろんな種類の花を撮影するかっていうと、、、

要するにみんな花をよく見ていないのね。漠然と鑑賞してるっていう感じ。

僕はクローズアップしてすごく近くで搬影するんだけど、そうすると、なんか、ありふれた花でも、

新しく見えたりするのね。

ほとんど見たことのないような花にね。